Le lin était cultivé depuis fort longtemps en Bretagne car sa culture nécessite un sol où les étés sont humides et relativement frais. Très apprécié pour sa solidité et son confort, il servait à la confection de la toile dont on faisait les chemises et d’autres pièces vestimentaires mais aussi à bien d’autres usages. Ce lin était aussi récolté sur la ferme. Mêlé au chanvre, il était utilisé pour fabriquer des toiles de bateau, par exemple. Dans les Côtes du Nord (Côtes d’Armor, aujourd’hui), la production était localisée sur le littoral. Comme il n’existait pas de filatures mécaniques, l’essentiel du lin et du chanvre provenait du filage familial au rouet et à la quenouille. Le tissage était ensuite réalisé par l’artisan tisserand auquel le paysan faisait appel pour tisser la toile. Sous l’ancien régime, de nombreuses cités prospérèrent grâce à l’activité de leurs tisserands et surtout à celles des négociants toiliers, comme ceux de Quintin, par exemple, qui vendaient leurs « fines toiles » aux espagnols et jusqu’en Amérique.

Les principales opérations concernant sa transformation après l’arrachage étaient le rouissage, le broyage, le teillage qui consistaient à débarrasser la fibre de ses parties ligneuses, le peignage, le filage puis le blanchiment du fil écru pour obtenir du fil blanc et enfin le tissage de la toile.On admirera l’ingéniosité dont faisait preuve nos ancêtres afin de réaliser des outils dont la fabrication artisanale faisait l’objet d’un savoir faire transmis de génération en génération.

Je rapporte dans le passage suivant le récit que me fit mon grand-père de sa propre expérience il est alors un jeune adolescent. La veille, au soir, Alcide vient de charger une charrette de lin qu’on se prépare à rouir.

Avant de sauter sur le chargement, Alcide y jeta une botte curieusement ficelée à ses extrémités, à l’aide de liens d’osier. Il l’avait préparée la veille et comptait bien montrer son savoir-faire à son nouvel ami. Il admirait la force et la robustesse du jeune homme et le considérait déjà comme un membre de la famille. Ah ! S’il avait pu épouser sa sœur, comme il aurait été fier et heureux !

Bercée par le balancement du fardier et le pas lourd du postier qui claquait sur les pierres du chemin, sa rêverie suivait son cours lorsqu’ils atteignirent la vallée. Il aperçut le vieux moulin dont il connaissait bien le meunier Jacquot. Non loin de là, se trouvait une retenue d’eau et une jolie cascade qui jaillissait parmi les blocs de grés. Il aimait parfois s’y rendre avec ses camarades pour taquiner le gardon. Le petit ruisseau alimenté par les eaux de Bel air, la Ville Morhain , la ville Béheu, du bourg et du bois de la Ville Rogier, venait se prélasser l’été dans cet endroit avant de se jeter à la mer. L’hiver cependant, le lin était aussi récolté sur la ferme. Il faut vous dire qu’avant 1914, l’Etat versait une subvention de quelques centimes par are de lin ensemencé au-delà de huit ares par héritage. En cette période de crue, il perdait toute aménité et se transformait en torrent redoutable. Dans l’un de ses méandres, s’était formé une sorte de marmite de géant, à mi-chemin entre le moulin et le rivage. Alcide avait longtemps cru qu’elle appartenait aux lutins du coin dont les cercles de pierres et les nombreux chaos dispersés sur les mielles attestaient la présence. Sans doute était-elle réservée à leurs ablutions… Certains racontaient même qu’il s’agissait d’une anti- chambre de l’enfer où Mourioche avait procuration du Diable pour y faire bouillir les damnés qu’il avait ramassés dans sa charrette en faisant sa ronde par les nuits sans lune.

Autrefois, homme ou femme, ce suppôt de Satan, pour satisfaire de viles passions, n’avait pas hésité à vendre son âme au Malin. Dés lors, métamorphosé en cheval où en créature fantastique et griffue, il s’acquittait de sa dette en y employant tout son zèle. Il servait également de cocher à la grande « faucheuse » qui fraternisait par intérêt, avec Satan.Croire à ces balivernes n’était à présent plus de saison. Alcide avait passé l’âge des contes et devenait de jour en jour, un vrai travailleur de la terre.

Comme le terrain accidenté ne permettait pas à l’attelage l’approche du ruisseau, celui-ci devait se tenir en hauteur, à bonne distance de l’eau. Debout sur la cargaison, armé de sa fourche, Pierre lançait les bottes qui roulaient sur la pente où se tenait Isidore pour les guider et les pousser dans l’eau. Naviguant sur celle qu’il avait si soigneusement préparée la veille, Alcide tranchait d’un coup de couteau les liens d’osier qui les maintenaient et rejetait ceux-ci sur la berge. Il se mit alors en devoir de les retourner, racines en l’air et termina l’opération en soumettant son radeau improvisé au même traitement.

Il s’assura ensuite de la bonne immersion du lin, entrecroisant sur lui quelques fortes triques calées avec des grosses pierres qui abondaient en aval. Il ne restait plus qu’à l’abandonner au travail de l’eau. Il reviendrait de temps en temps visiter le dispositif et le lester en cas de besoin.

Une dizaine de jours plus tard, armé de crocs et de fourches, on sortait les bottes sur la berge, bien alignées, têtes et racines du même côté avant de les charger, reconstituées par paquets de vingt-cinq « serres », dans la charrette pour les étendre sur un prés fauché de frais afin de parachever le rouissage. La filasse devait se détacher facilement du bois pour le séchage. Lorsqu’il était fin prêt, on dégageait la partie basse de la botte pour la planter droit dans le sol, formant ainsi un champ d’éventails. Parfaitement sec et à nouveau « rebottelé », le lin était alors placé sur une claie grillagée, calée sur les poutres d’une grange pour le préserver de la voracité des rongeurs. En attendant d’être pilé, broyé et cardé, il allait pouvoir s’adonner à un bon somme.

Alcide et ses frères affectionnaient particulièrement la pilerie du lin. Cette tâche était presque réservée aux jeunes garçons de quinze à vingt ans. Elle avait lieu un soir d’hiver, le jour même de la cuisson du pain à la ferme, car ça n’était pas rien de chauffer le four et ça n’arrivait pas tous les jours !

Sitôt les odorantes miches sorties du four, le maître des lieux enfournait autant de bottes de lin que de participants. Chacun d’eux était muni de son pilon personnel, un bâton de branche d’orme aussi corpulent et rond qu’une bouteille. La plupart avait travaillé artistiquement au couteau, le manche de leur outil. Ainsi armé, chaque gamin ressemblait à s’y méprendre au valet du jeu de cartes d’Aluette, qui porte sa massue.

Une fois le lin chaud sorti du four, on saisissait son « brichet » pour s’y asseoir et se mettre à piler. Et que je te cogne sans rémission ! Et vlan ! Une fois sur la tête pour bien l’écraser ! Et vlan ! Une fois sur les racines ! On prenait bien garde cependant de préserver le lien de jonc, afin d’éviter les « éboulis », en tâchant d’attirer ce qui s’était réfugié au mitan de la « serre », pour lui administrer à son tour, sa correction et assouplir le tout.

C’était grand plaisir pour les anciens venus assister à ces deux heures de « pilerie ». C’est qu’au lieu de se plaindre de ce labeur ingrat, la jeunesse s’en donnait à cœur joie et les rires et les chansons fusaient, rythmés par le choc des bâtons. L’assemblée reprenait en chœur les couplets et les refrains familiers – dont l’inévitable Perrine était servante….

A ce moment de la chanson, les coquins en profitaient pour faire claquer une grosse bise sur la joue de la plus proche fillette qui s’empourprait jusqu’aux yeux.

Naturellement, les gais travailleurs étaient récompensés par une bonne collation. Comme le pain avait eu les honneurs du four, on avait droit à la galette du jour, bien dorée et croustillante accompagnée de la saucisse cuite sous la braise. C’était un vrai festin et l’on devisait encore, alors que la nuit était déjà bien installée.

Plus tard, les femmes achèveraient le travail, broyant le lin à la « braie » pour séparer la tige de la filasse

Certains jours d’été, dans les champs dépouillés de leur récolte et rendus au berger, Alcide emportait deux grosses bottes pour les réduire en filasse. Joséphine venait parfois le rejoindre pour l’aider, sous le bois de la Ville Rogier ou sur le tertre où il siégeait. En trois heures, la besogne était achevée et l’enfant admirait la dextérité de sa mère qui terminait toujours bien avant lui. Depuis sa jeunesse, elle avait la main et s’y connaissait pour ôter les « égrilles » piquantes. Elle maniait aussi habilement « l’égrignouère » et la « breusse »pour débarrasser la plante de ses impuretés avant de l’affiner et de la broyer sous la « braie ». Durant les longues soirées d’hiver, le lin serait filé au fuseau ou au rouet auprès de l’âtre

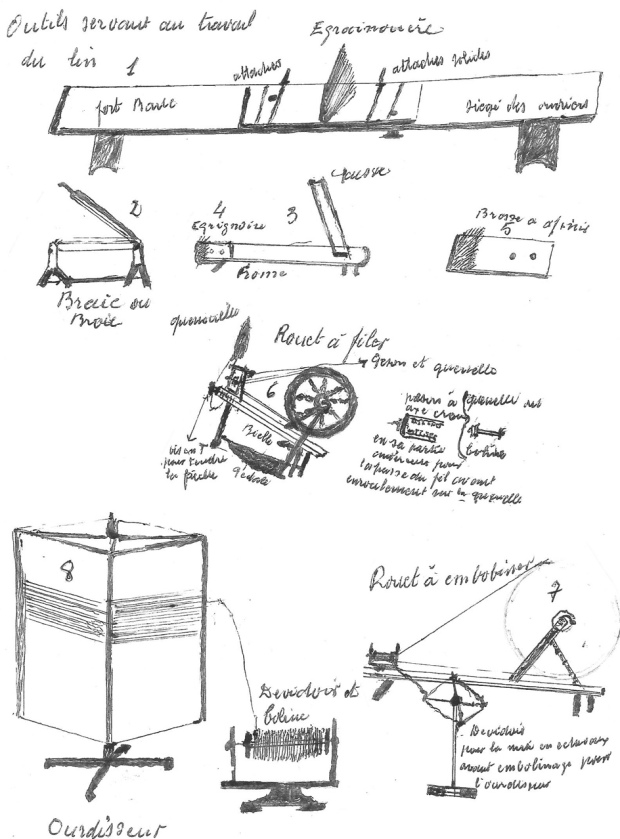

Le schéma suivant a été réalisé

de mémoire et à main levée

par Alcide Méheut, alors âgé de 80ans

Notes et légende du croquis :

- 1 Fort banc. Attaches solides de chaque côté de « l’égrainouère» et siège des ouvriers à chaque extrémité.

- 2 « Braie » ou broie.

- 3 : La « frome » ou banc est prolongée à droite par la partie mobile tranchante et à gauche est fixé un « égrignoire » (4).

- 5 « Breusse» ou brosse à affiner.

- 6 Rouet à filer: De gauche à droite : En haut la quenouille, avec « peson » et « quenelle ». Le fil passe sur une bobine avant enroulement sur la quenelle. Dans la partie médiane, bielle et pédale. A droite, la roue du rouet.

- 7 Rouet à embobiner. Dans la partie inférieure, « dévidoir » pour la mise en écheveaux avant embobinage pour l’ourdisseur.

- 8 Ourdisseur avec dévidoir et bobine sur la droite.

- 9 « Egrougeoir » ; « égrouger » : De « grouger » ou « gruger » en ancien français ( XIV- XV ème siècle) : réduire en grains. C’est pourquoi l’outil est encore appelé « égrainouère ». « Egruger » signifie littéralement « briser avec les dents ». Ici, c’est donc le sens mécanique qui est employé. Le verbe « grouger » était aussi fréquemment employé avec un sens alimentaire et signifiait alors « croquer » ou « avaler ». ( Cf L’Huître et les Plaideurs de. La Fontaine : « Perrin, fort gravement, ouvre l’huître et la gruge »). On le connaît mieux pour son sens figuré : « gruger quelqu’un » c’est le spolier, le dépouiller de ses biens.

- 10 « Jaquemart » : Figurine représentant un homme d’arme muni d’un marteau avec lequel il frappe les heures sur le timbre d’une horloge.

- 11« serre » : Mot ancien. Vient du verbe « serrer », en ancien français, « enfermer ». Les « serres » constituaient en quelque sorte des paquets, « enserrés », c’est-à-dire « serrés » étroitement.

- 12 « jeu d’aluette » : Jeu de trente huit grandes cartes représentant des figures symboliques, beaucoup pratiqué à l’époque dans nos campagnes. Il aurait été ramené d’Espagne ou du Portugal par les marins. On l’appelait aussi « jeu de la vache ». ( dans Ma Bretagne au bon vieux temps. Marcel Alory.)

- 13– « Le pessai » : De l’ancien Français « pëason » : fondation. (Du latin « pedationem », de « pedare », supporter. De « pedem » : pied.) Il s’agissait sans doute du chevalet qui a donné son nom à l’appareil.

- 14- « L’égrignoire » ou « égrainouère » : Peut-être de l’ancien français « grigne » (XII ème –XIIIème siècle) : Action de montrer les dents. Ici, il s’agirait des dents du peigne à carder qui servait à démêler la filasse avant le filage. Il est aussi possible que le mot soit formé sur « égrille » qui désignait les impuretés restées dans la filasse.

un inventaire révélateur

Le lit, autrefois, lit clos pour mieux se protéger des froidures, puis, par la suite, lit de coin, était ainsi bien garni : le « balin » mettait le dormeur à l’abri des courants d’air. Il s’agissait d’une sorte de couverture tissée avec « le réparon », un lin grossier et du fil torsadé. Quelques années plus tard, on l’abandonnerait pour le couvre-lit en piqué, plus chaud et plus léger, puis couettes et oreillers de plumes d’oie avec leurs « doubliers », (leurs housses) apportèrent le confort avec les couvertures de laine. Les draps ou « linceuls », les torchons et toutes « les hardes de corps » comme les chemises étaient la plupart du temps tissés dans une toile épaisse et rugueuse qui ignorait tout repassage ! Certains draps étaient faits de « brin et de réparon » et n’étaient sans doute pas des plus souples ! Parmi les effets féminins, on trouvait également abondance de coiffes, dites « coueffes » et quelques châles. Bons ou mauvais, tout cela était évalué et bon pour la vente !

Les meubles comportaient essentiellement des bois de lit et des armoires de chêne ou de châtaigner, des horloges avec leur boîte et parfois des boîtes sans horloges, tables et bancs et maies de chêne, coffres et coffres de marins. Pour les plus fortunés, buffets avec vaisselier… parmi les ustensiles de cuisines, trônait l’indispensable galetier pour les galettes de sarrasin qui était cultivé et des cuillères et des fourchettes de fer.

Quelques animaux étaient aussi recensés parmi les pièces de linge et de mobilier, un cochon, une vache âgée de cinq ans nommée Badie, un cheval…

Avant son mariage, chaque demoiselle préparait avec soin son trousseau : Draps de lit, torchons et serviettes tissés par le tisserand du coin, étaient soigneusement empilés dans une grande et belle armoire de châtaigner réalisée par le plus habile menuisier de la région. Il avait également conçu la table, les bancs et le lit du même bois. Ce mobilier faisait naturellement partie de la dot.

La jeune fille avait souvent été initiée à l’art du filage dès son plus jeune âge et chaque soir, surtout lorsque les jours traînaient en longueur, les bielles ronronnaient en cadence en faisant tourner la roue de son rouet. Elle entraînait le peson, tordant la filasse et des mètres et des mètres de fil s’enroulaient sur la quenelle. Ainsi se préparait la belle toile qui malgré son caractère un peu rustique allait bercer les songes des travailleurs des champs. L’armoire recélait aussi des trésors : de magnifiques châles de cachemire, d’indienne, de mérinos ou de tartan si seyants aux femmes de cette époque. Les plus beaux et les plus précieux étaient les châles à franges de soie, longues d’une trentaine de centimètres. En pur lamé de soie, ils formaient un carré de deux mètres de côté lorsqu’on l’avait plié en diagonale afin que l’étoffe ne glisse pas sur le dos de l’élégante, on fixait l’ensemble derrière le cou par une jolie épingle d’or ou d’argent si l’on était riche ou tout simplement par une épingle à nourrice si l’on ne pouvait s’offrir ce luxe.

L’armoire contenait aussi de robustes vêtements afin de résister aux rigueurs de l’hiver. C’était des cotillons de gros draps et de mitaine, un tissu dont la chaîne en purs fils de laine était cardée et tissée sur le grand rouet dont bien souvent, seule, la mère de famille connaissait le maniement difficile.

Liliane Lemaître

Super article sur le lin.

Dans notre visite de cet été de l’église d’Erquy, nous faisions remarquer que l’église d’Erquy a échappé à la destruction au 19ème siècle car la ville n’était ni linière ni morutière (comme Pléneuf et que la paroisse n’avait pas assez d’argent pour rebâtir une église plus grande.

De plus il y avait désaccord entre les paroissiens qui voulaient rebâtir plus près du port et ceux qui préféraient un emplacement vers le terrain de football actuel.

J’aimeJ’aime

Merci pour ce bel article, très intéressant!

J’aimeJ’aime