Mes souvenirs d’enfance. (Maryvonne Chalvet)

La vie avant la construction du « nouveau port » et de la deuxième jetée :

J’ai habité sur le port depuis ma naissance, ou presque, jusqu’en 1970. Mon terrain de jeux était, avec mes copines Michelle et Claudine, les rochers en bas (qui depuis ont disparu, suite à l’élargissement de la route), la rue elle-même où nous jouions à la marelle, à la balle, nous faisions du vélo, de la trottinette…. Il suffisait de faire un peu attention aux voitures, peu nombreuses et les conducteurs eux-mêmes étaient prudents. Nous savions que certaines plages horaires étaient interdites : celles où les camions passaient pour venir chercher les débarques de pêche, le STEF en particulier chaque fin d’après-midi, toujours « aux taquets » car son camion était en réalité un wagon qui serait accroché au train à Lamballe. Donc les horaires étaient, pour Maurice le chauffeur du STEF, un impératif ! Je me souviens de ces moments où les pêcheurs arrivaient en fin d’après-midi (ils pêchaient jusqu’à la dernière minute) puis il fallait débarquer les praires, vite, toujours vite, les femmes prenaient la suite dans les locaux près de ma maison, ces bâtiments en brique rouge, pour trier et calibrer les praires, vite, toujours vite, avant l’arrivée du STEF. Je revois Marinette sortir sur le pas de la porte pour guetter ce camion blanc et dès qu’elle l’apercevait sur le boulevard de la mer, elle criait aux femmes : « Le voilà ! On n’a pas fini ! Je vais dire à Maurice d’aller d’abord prendre les praires des mareyeurs derrière le quai !» Et Maurice grognait mais s’exécutait !

Les baraques des mareyeurs :

Il faut savoir que plusieurs mareyeurs avaient une baraque en bois derrière la Capitainerie et les pêcheurs livraient toute leur pêche à « leur » mareyeur attitré. Pas de criée à cette époque, chaque mareyeur revendait les pêches qui leur étaient livrées. Les mareyeurs de l’époque étaient Mimile Lecan, Jean Jaumet, Joseph Thomas, Maurice Sagrange et la famille Le Gall, qui avait un local « en dur » au bout de la Capitainerie. A la Chaussée, dans un petit bâtiment en dur, il y avait aussi Pierre Lechat puis ensuite son épouse Nénette qui a repris la suite de l’affaire après l’accident de son mari qui l’a laissé handicapé. Puis est arrivé un peu plus tard André Vargas qui a « conquis » pas mal de pêcheurs car il proposait de meilleurs prix. Ils étaient tous payés « à la semaine », selon les cours du marché.

Trois « gros » bateaux neufs arrivent des chantiers de Paimpol : Le P’tit pêcheur (Toto Guérin), Pier Mic (Michel Le Guen) et Le Berceau du Marin, Emile Lecan, mon père.

Deux fonctionnaires « surveillaient » le trafic du port : Monsieur Lechien, syndic des marins et gestionnaire du port et Monsieur Coutel, douanier.

L’accident de mon père en 1959 :

Un jour précis reste en ma mémoire : j’avais 6 ans et je n’étais pas à l’école car un peu grippée. C’était une belle journée de décembre et dans l’après-midi, ma mère, qui regardait par la fenêtre, a vu le bateau de mon père, le « Berceau du Marin », rentrer au port à cette heure inhabituelle et se diriger directement « au fond du quai » au lieu de se placer sur son tangon comme il le faisait chaque jour. Surprise, elle m’a informée de l’arrivée de mon père, sans soupçonner qu’il avait été accidenté. Le matelot de mon père, René Bouguet avait ramené le bateau au port.

Aussitôt débarqué devant le restaurant « L’abri des Flots », Marinette, la patronne, a compris l’urgence de la situation et, avec sa voiture, (pas de téléphone !) et non sans avertir ma mère au passage, est partie avec mon père, la main cachée dans un torchon pour ne pas affoler ma mère, chez le Docteur Paul Dayot. Il avait deux doigts sectionnés, l’index et le majeur, et les deux autres très abîmés. Il avait mis la main dans le cabestan et les câbles qui remontaient la drague à praires. Le médecin l’a bien sûr reçu et dirigé immédiatement vers la clinique Jeanne d’Arc à St Brieuc. Marinette a servi d’ambulancière ! L’entraide de cette époque n’était pas un vain mot. Mon père est resté handicapé de la main droite, seul le pouce était indemne.

Les commerces sur le port :

L’Etoile du Marin (future maison de Loïck Le Guen).

Les seuls commerces que j’ai connus à cette époque étaient des restaurants ou cafés : « Le Relais », restaurant crêperie tenu par une famille venue du Nord de la France, M et Mme Binesse, avec leur fille, « L’Abri des Flots », hôtel, bar, restaurant tenu par Maria Blouin-Lecan puis ensuite par Marinette et René Blouin, son fils et sa belle-fille et « Le Triton », tenus par M et Mme Hingant. Il y avait aussi un café, « L’Etoile du Marin », tenu par Emile Lecan, père du mareyeur, et sa femme Mélie. Ce café a laissé place ensuite à la maison d’habitation des parents de Loïck Le Guen puis, quand je l’ai connu, vers 1960, ce café était là où se tiendrait ensuite une poissonnerie tenue par la famille Vargas, « Le Vivier » devenue depuis un restaurant portant le même nom. Il porte actuellement le nom « Les Terre-Neuvas ».

Deux jeunes habitants : Guy Duclos et Martine Lecan, devant l' »Abri des Flots ». Une maman surveille. Au fond, la maison qui deviendra « Le Relais » et ensuite « La Table de Jeanne ».

Sur le port, seul l’Abri des Flots a conservé son nom d’origine. Le Relais est devenu La Table de Jeanne, le Triton est devenu « Quai Ouest » puis « O’Mat ». La maison où nous habitions est maintenant un café tabac, « La Coursive ». Les maisons ne portaient pas de numéro mais un nom. La nôtre se nommait « Au fil de l’eau ». Beaucoup de maisons d’habitations de ces années-là sont devenues des commerces, jusqu’à La Chaussée. Heureusement, ce quartier de la Vieille Echaussée a, lui, gardé son cachet et ses jolies maisons, en grès rose pour la plupart.

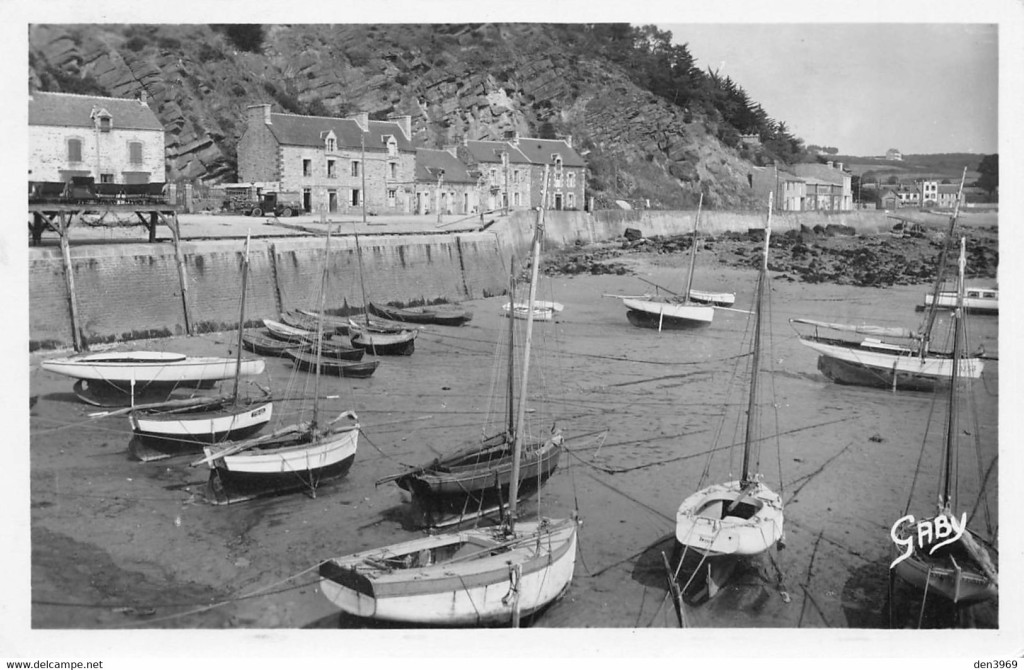

Le Berceau du Marin à quai, sur son tangon.

A droite, ma maison « Au fil de l’eau », les bâtiments en briques des pêcheurs et la maison « Les Moussaillons »

Mes amies les plus proches étaient Claudine et Michelle, les filles de « L’Abri des Flots ». Comme les enfants de cette époque, nous avions construit une cabane dans l’espace où le restaurant stockait les bouteilles vides, dans des cases bien rangées (emplacement Mignon actuellement). Tout était clôturé et sécurisé et nous jouions dans cette cabane des heures durant avec nos jouets et nos poupées. Nous l’avions baptisée « La Godille » et la grand-mère des filles, Maria, qui était aussi ma grand-tante, avait d’ailleurs ensuite baptisé sa maison située près de l’hôtel de ce même nom. Cette maison abrite maintenant le bar « Le Baradoz ».

Nos jeux se déroulaient sur la plage, dans les rochers « aménagés » en maison pour nos poupées. Nous allions très souvent à la pêche aux coques, aux pieds de couteaux, aux bigorneaux, aux crabes verts. Je me souviens que les soirs d’été, je pêchais ces « cranquets » devant chez moi, à l’aide d’une tête de maquereau au bout d’une grande ficelle. Le soir même, on replongeait tout ce petit monde à la mer pour les piéger à nouveau les soirs suivants ! La télé ne nous manquait pas, nous ne nous ennuyions jamais.

L’été, nous passions nos après-midis sur la plage du centre et, avant la baignade, nous étions très occupés par nos jeux sur le sable : de multiples constructions pour jouer aux billes avec les garçons, et surtout, nous nous improvisions architectes de châteaux-forts ou de bateaux que les vagues, à marée haute, venaient attaquer ! Et malgré nos colmatages incessants et nos cris, nous ne gagnions jamais contre les assauts de la marée. Qu’à cela ne tienne, nous ne lui en tenions pas rigueur puisque les jours suivants, nous recommencions nos constructions encore et encore… Combien d’aventures nous imaginions alors !

Nous attendions aussi avec impatience les caravanes publicitaires qui organisaient des concours et animations sur les plages. Qui ne se souvient du bonhomme Michelin, Bibendum, qui parcourait les rues jusqu’au port pour distribuer bonbons, casquettes et autres gadgets pour nous, les enfants, et promouvoir des marques déjà célèbres ?

Un autre souvenir disparu : les couples qui se mariaient à Erquy allaient, traditionnellement, au bout de la jetée, en cortège et faisaient le « bisou des mariés » derrière le phare. Ils sont encore nombreux, je pense, à s’en souvenir !

Certaines soirées étaient exceptionnelles : les pêcheurs faisaient l’animation lorsque l’un d’entre eux apercevait des mouvements sur l’eau, signe qu’un banc de poissons approchait. C’était ce que les marins nommaient « la m’nuse ». Alors vite et sans téléphone, les pêcheurs arrivaient pour prendre la senne qu’ils possédaient en commun et partaient avec tout le matériel dans deux ou trois doris sur l’eau, devant la plage. Je me souviens de François Guérin (Toto), mon père Emile Lecan et son frère Jean, Maurice Toisoul, les frères Le Guen, Michel, Pierrot, Roby et quelques autres sans doute. Ils faisaient un demi-cercle avec le filet et piégeaient le poisson, souvent des maquereaux ou des éperlans que nous appelions « gradeaux ». Tous les participants se partageaient la recette de cette pêche inespérée bien-sûr. Les femmes et les enfants que nous étions, ravis, et avec quelques touristes de l’époque, participions et donnions « un coup de main » à l’arrivée des prises sur la plage et tous repartaient bien-sûr avec quelques poissons pour le repas du lendemain.

Les pêcheurs au travail de la senne.

J’ai souvenir d’un mois de janvier 1970, la pêche avait été vraiment miraculeuse : ils avaient ce jour-là pris plusieurs centaines de kilos de bars !

Pas de concerts ou d’animations les soirs d’été : les touristes et les Rhoeginéens allaient faire « un tour au port » pour boire un verre ou juste pour voir les nombreux pêcheurs à la ligne. Il arrivait aussi qu’un cirque se produise sur le terre-plein de La Chaussée. Oui, les communes littorales accueillaient souvent des chapiteaux : des cirques, la compagnie « Les Tréteaux de France » qui ravissait les amateurs de théâtre, du music-hall et des artistes que nous voyions à la télévision ces années-là. C’est ainsi que j’ai vu « en vrai » Jean Nohain, Roger Lanzac ou un célèbre ventriloque de l’époque, Jacques Courtois et Omer, sa marionnette.

Nos activités durant les mois d’été, c’étaient les baignades dans le port, parmi les bateaux et depuis la cale et la jetée, nous étions des champions et championnes du saut et du plongeon. Je ne sais plus à quel âge j’ai appris à nager mais comme nous étions toujours à la mer, pas besoin de cours, tout était naturel. Quand Marie-Paule, qui habitait là-haut, près du Lac Bleu, au Pendu, nous apercevait depuis son promontoire, elle descendait la falaise à grande vitesse, comme dans un escalier, pour participer aussi à la matinée baignade. A l’époque, on pouvait emprunter cette falaise sur l’ancien trajet des wagonnets qui transportaient autrefois les pavés des carrières jusqu’au quai. Que d’heures passées dans l’eau ! Nous étions une bande de cousins, cousines, copains et copines, tous passionnés par ces jeux dans le port. Bien-sûr, nous étions prudents lorsque des bateaux accostaient et les pêcheurs, qui nous connaissaient, étaient prudents eux aussi. Il n’y a jamais eu d’accident ni de problèmes. Comme les bateaux faisaient leur plein de gas oil près de la cale, il arrivait souvent que quelques gouttes se répandent sur l’eau. Alors parfois on se baignait dans une eau « irisée ». Qu’à cela ne tienne ! Ça ne dérangeait personne.

Le Port et la vue sur Le Pendu. On distingue aussi les baraques des mareyeurs au bas de la falaise.

Le port en 1949.

Les bâtiments en brique rouge qui jouxtaient ma maison servaient à plusieurs pêcheurs pour stocker leur matériel de pêche qu’ils ne pouvaient ramener à leur domicile, faute de place et souvent de véhicule. Il y avait là des filets à crabes (araignées), des casiers à homards, des perches à maquereaux et autres lignes à roussettes. Les anciens venaient dans ce local pour réparer les filets et aussi bien-sûr garder le contact avec cette vie et tous ces pêcheurs qu’ils connaissaient si bien, souvent leurs fils, leurs neveux. J’ai souvenir d’être allée souvent, en transportant mon petit fauteuil en osier, bavarder avec Prosper, un ancien qui venait à pied depuis La Ville Hamon, près des Hôpitaux, tout comme son fils André, surnommé « La Pipe ». Ces bâtiments de briques ont laissé place à un immeuble, tout comme la villa « Le Môle » dans le virage ainsi qu’à l’endroit de l’entreprise de charbon tenue par Max Emery, un peu plus loin vers La Chaussée. Il reste encore, coincée entre ces immeubles, la très belle maison en grès rose « Les Moussaillons » et son magnifique blason, sculpté dans le grès rose, en façade. Le quartier de La Chaussée a gardé toutes ses jolies maisons typiques.

Je garde aussi en mémoire ces femmes de pêcheurs, réunies autour d’un grand tas de moules ramenées en paquets (en blétrons) arrachés sur les rochers des « Trois Pierres » ou de « la Grosse » par les hommes. Ils déversaient ces sacs (pouchées) sur le quai, et les femmes s’asseyaient tout autour et, à mains nues, dans le froid souvent, cassaient ces blétrons et triaient puis isolaient les moules une à une, pour la vente. Un travail très difficile ! Et là, comme autour des lavoirs, les bavardages et autres nouvelles circulaient.

Nous avons quitté ce quartier en 1970 pour habiter un autre quartier marqué par les pêcheurs : Tu es Roc.

Merci à Martine Lecan, Loïck Le Guen et Christian Frémont pour le prêt de photos